1993年,在中国石油大学即将迎来40周年校庆之际,学校电教中心的尚祥运老师给毕业留校的几位博士拍了一组照片。6个风华正茂的年轻人,兴高采烈地穿着博士学位服,在学校老科学会堂旁边的草地上,定格下难忘的瞬间。

自左至右:柳广弟,高德利,张来斌,王立生,刘震,徐春明

“快30年了,当年给这些年轻人拍照的场面,现在想起来就像在眼前似的。那时博士可少了,他们可都是学校的宝啊!那时可没想到,我拍的这张照片里,已经出了三个院士啦!”

从学校官微的报道中得知张来斌教授今年当选了中国工程院院士时,已经81岁的尚老师高兴极了:“祝贺他们取得的成就,为咱们石油大学骄傲!”

这张当时为反映学校人才培养成果而拍摄的“博士照”中,有5位成为了中国石油大学(北京)教授,更走出了三位两院院士——2013年,高德利当选为中国科学院院士;2019年,徐春明当选为中国科学院院士;2021年,张来斌当选为中国工程院院士。

这三位院士,以及没有出现在这张照片里的李根生院士,无一例外,都是本科求学于中国石油大学的前身华东石油学院,又在石油大学(北京)攻读了博士学位,是中石大自己培养的“土生土长”的优秀人才。而且,因为特殊的原因,他们虽然跨了5个本科年级,却有着一段同在华东石油学院求学的“交集时光”。

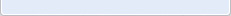

1978年9月,华东石油学院学生在上课

1977年,在经历了十年动乱后,高考恢复。1978年3月和10月,华东石油学院招收的1977级和1978级共1664名学生相继入学,他们的到来让校园里充满了勃勃生机。

这一年,怀揣着梦想,高德利和张来斌相隔半年先后走进了华东石油学院的校门,分别成为学校开发系1977级、机械系1978级的学生。

一年后的1979年,一个叫李根生的年轻人离开安徽老家来到黄河入海口,成为和高德利同系同专业的学弟,开始钻井专业的求学之路。

1981年9月,学校又迎来一批新同学。16岁的徐春明,成为炼制系炼油专业年龄最小的新生之一。

至此,在四年制大学中五届同校的特殊历史阶段,让四个当时还彼此陌生的年轻人聚齐在了华东石油学院的校园里,在各自的专业领域如饥似渴地学习,成为了同学中的佼佼者。

当时国家改革开放刚刚起步,学校办学条件艰苦、师资力量严重不足。在重重困难中,学校强化基础理论教学和实践教学,恢复了基础课教学处,实行全校统一教学计划,全面加强外语、数学、物理等主要基础课的教学活动;为了提高学生的动手能力,学院短期内建立了23个实验室,开发出了277种实验。在深厚的学习氛围里,大学生们在基础理论和基本技能方面都得到了良好训练,实践能力也显著提升,为事业打下了知识和能力的扎实基础。

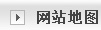

北京研究生部挂牌成立,迎来新生

1982年,华东石油学院北京研究生部,研究生在南教楼上课

1981年,华东石油学院北京研究生部正式成立。在它以此名称存在的几年间,培养了一大批优秀人才,如成立时被寄予的期望一样,对于发展我国石油工业、提高石油科学技术水平,发挥了重要的作用。

四个年轻人中,高德利因无法割舍对力学的热爱,在跟随沈忠厚教授完成本科毕业设计后,选择到其他学校攻读硕士研究生,毕业后又回到华东石油学院工作,并于1987年考入北京研究生部攻读博士学位。而张来斌、李根生、徐春明在本科毕业后都先后考取北京研究生部,获得了石油大学硕士、博士学位,开启了他们的科研之路。

1982年2月20日,中国科学院学部委员、华东石油学院副院长兼研究生部主任朱亚杰教授在首届硕士研究生开学典礼上致词,勉励同学们“谦虚谨慎,老老实实做学问”,他说:“我们老一代的人,一个肩膀要挑起送货担子,把科学知识和科学工具送给人民;另一个肩膀可做‘人梯’,让青年人踏着人梯,请青年们踏着人梯攀登科学更高一层的山峰。”

就是在这里,几位年轻人与甘为“人梯”的恩师结下了深厚的师生情谊,在先生们的引领下,“在简陋的板房里,谛听着高水平的、令人入迷的讲课,写出合格的毕业论文”,留下了一段段薪火传承的佳话。

“前辈的传承,让我们受益一生”

石油与天然气工程学科,是1953年学校成立时就设立的石油主干学科,全国排名第一的A+学科,2017年入选国家“双一流”建设学科。这个学科的发展,是几代人接续奋斗、辛勤耕耘的成果,而学科的发展也带动了人才的成长。其中,油气井工程学科沈忠厚、高德利、李根生“一系三院士”,是中石大师生们津津乐道的传奇故事。

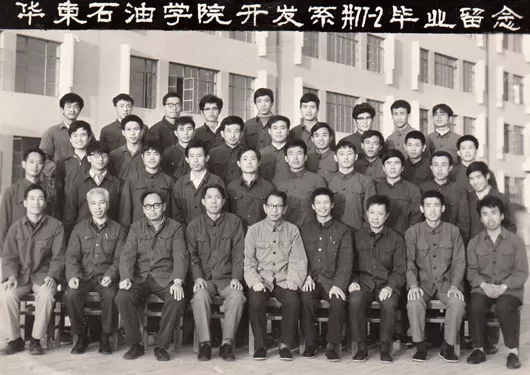

华东石油学院开发系钻井1977级2班毕业留念

1993年3月,高德利陪同刘希圣教授(左二)、郎兆新教授(右二)、陈钦雷教授(左一)、张丽华教授(左三)赴南海调研合影

高德利是刘希圣教授的第一位博士研究生。刘先生1953年自清华大学石油工程系转到北京石油学院石油钻采系任教,是我国钻井学科创始人之一,也是我国石油工程学科的第一位博士生导师。在导师指导下,高德利一方面在井下管柱力学与控制工程、定向钻井、地层钻井特性评估及井筒完整性等方面潜心研究,一方面从前辈手中接过学科建设与发展的接力棒,作为学术带头人带领油气井工程学科团队先后入选教育部创新团队和国家自然科学基金委创新研究群体。

他说,在最关键的成长期,导师和前辈们将治学精神、科学精神、科学道德传承给了我们,使我们受用一生。

“沈先生常告诫我们,走捷径是不会取得最后成功的”

沈忠厚院士(图中)和同事、学生在一起交流研讨。左一为李根生

李根生从硕士到博士都师从我国石油钻井领域著名学者、中国工程院院士沈忠厚教授。在沈先生的指导和影响下,李根生一直专注于水射流油气钻井和完井工程理论与技术研究,获得国家科技奖多项,30岁、33岁两次破格晋升为副教授、教授,2015年当选中国工程院院士。从1979年入学直至2021年初沈先生驾鹤西行,李根生跟随老师学习逾40年,他铭记在心的是平常话不多的沈先生对弟子们反复的叮咛,“沈老师常教育我们,做事先要学会做人,做不好人也做不成事。好高骛远、投机取巧、急功近利、急于求成、走捷径都是不会取得最后成功的”。

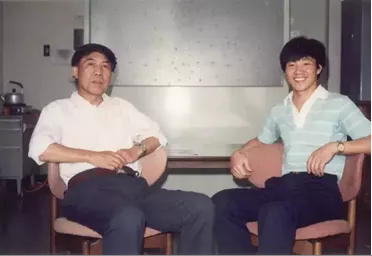

研究生在读时李根生与沈忠厚院士合影

“老师给予我的是专业指导,更是人生指引”

林世雄、徐春明在讨论实验室建设工作

徐春明师从我国著名的石油炼制专家杨光华教授、林世雄教授。1989年,杨光华、林世雄等老一辈科学家高瞻远瞩,成功申请立项建设了我国迄今为止唯一以重质油为主要研究对象的国家重点实验——重质油国家重点实验室。在导师的专业指导和人生指引下,徐春明从1991年博士毕业留校,就参与到重质油国家重点实验室的建设工作,又在实验室人才队伍“青黄不接”的时候,接过重任担任了实验室副主任、主任。30多年来,他一直行进在导师当年确立的“用足、用好宝贵的石油资源,确保国家能源安全、保障国民经济发展”的科研道路上,带领着国家重点实验室以国家战略需求为重,在重油高效转化和清洁油品生产方面取得了丰硕的研究成果。

“他们是我的学问之师、品行之师、信仰之师”

张来斌(后右)和同学们在导师陈如恒(前右)指导下进行三缸泵模态测试

在硕士和博士阶段,张来斌师从方华灿教授、陈如恒教授。在导师的引领和悉心指导下,张来斌将科研锁定在了油气装备疲劳损伤检测和故障诊断方向,致力于研究解决油气钻采装备及系统的安全生产难题。方华灿在治学上重实践、重创新、重协作,而严谨则是他对学生们强调最多的,在张来斌的心目中,方先生淡泊名利、虚怀若谷、心胸坦荡、端方磊落,是自己的“学问之师、品行之师、信仰之师”。1988年,张来斌成为陈如恒先生第一个博士研究生。陈先生先后任教于北洋大学、清华大学,1953年到刚刚成立的北京石油学院创建矿场机械教研室,是我国石油矿场机械专业的开创者和缔造者。张来斌在回忆恩师对自己的影响时曾写道:“先生自言,他一生以科教兴国为理想,即便几度遭遇重重困难仍初心不改,坚守教书育人之责未敢有丝毫懈怠。在他的身上,有一种特别感染人、特别鼓舞人的力量,让人不敢松懈,催人不断进取……先生教学问更教做人,授业传道解惑悉心指导,言传身教都让我受益无穷。”

十年树木,百年树人。一张照片引出的故事里,藏着中石大静水深流的情怀。它是家国的厚重,它是德行的崇高,它是治学的严谨,它是仁爱的深沉,它是“我为祖国献石油”的信念坚守。薪火相传 ,历久弥新。

|